Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia tengah berada di ambang krisis serius. Berita tentang tumbangnya berbagai pabrik tekstil, baik skala kecil maupun besar, semakin sering terdengar. Salah satu peristiwa yang menjadi sorotan adalah pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) pada Oktober lalu, yang menandai betapa rapuhnya sektor ini. Kondisi ini semakin diperparah oleh penolakan kasasi Sritex oleh Mahkamah Agung, yang menunjukkan keterbatasan opsi hukum dan bisnis yang tersedia bagi industri tekstil dalam negeri.

Dampak Krisis pada Tenaga Kerja

Data dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat bahwa sejak awal 2024, lebih dari 10 pabrik tekstil besar gulung tikar, yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lebih dari 15.000 pekerja. Situasi ini mencerminkan ancaman serius terhadap sektor padat karya, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi banyak keluarga di Indonesia.

Penyebab Utama Krisis

Ada beberapa faktor utama yang mendorong kehancuran industri TPT. Pandemi Covid-19, misalnya, menekan daya beli masyarakat global, sementara perang Ukraina-Rusia meningkatkan harga bahan baku energi. Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS semakin memperburuk situasi. Dampaknya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor tekstil Indonesia pada 2023 turun sebesar 2,43%, dan nilai ekspor anjlok hingga 14,78% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tak hanya itu, serbuan produk tekstil impor ilegal dari China menjadi ancaman besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM serta Asosiasi Pertekstilan Indonesia, selama 2021-2022 saja, nilai tekstil ilegal mencapai Rp 59,2 triliun, yang merugikan negara hingga Rp 6,2 triliun dalam bentuk kehilangan potensi pajak.

Peran Selera Sosial dalam Krisis

Dari sisi sosiologis, krisis ini juga terkait dengan perubahan selera sosial masyarakat akibat digitalisasi pasar. Masyarakat kini lebih memilih berbelanja daring dengan harga murah tanpa mempertimbangkan asal-usul produk, apakah legal atau tidak. Perang harga (predatory pricing) yang terjadi di berbagai lokapasar daring menjadi penyebab utama kondisi ini.

Kebiasaan ini memaksa produsen lokal untuk menurunkan harga dan margin keuntungan. Akibatnya, mereka terpaksa mengurangi biaya operasional melalui langkah destruktif seperti PHK massal dan menurunkan utilitas mesin produksi.

Perlunya Tindakan Cepat

Krisis ini menunjukkan bahwa pemerintah terlambat dalam mengantisipasi predatory pricing di industri TPT. Sebagai sektor padat karya yang memiliki potensi besar bagi ekonomi Indonesia, industri tekstil membutuhkan intervensi segera. Kebijakan proteksionis harus diperketat untuk mengurangi masuknya barang dumping dari luar negeri.

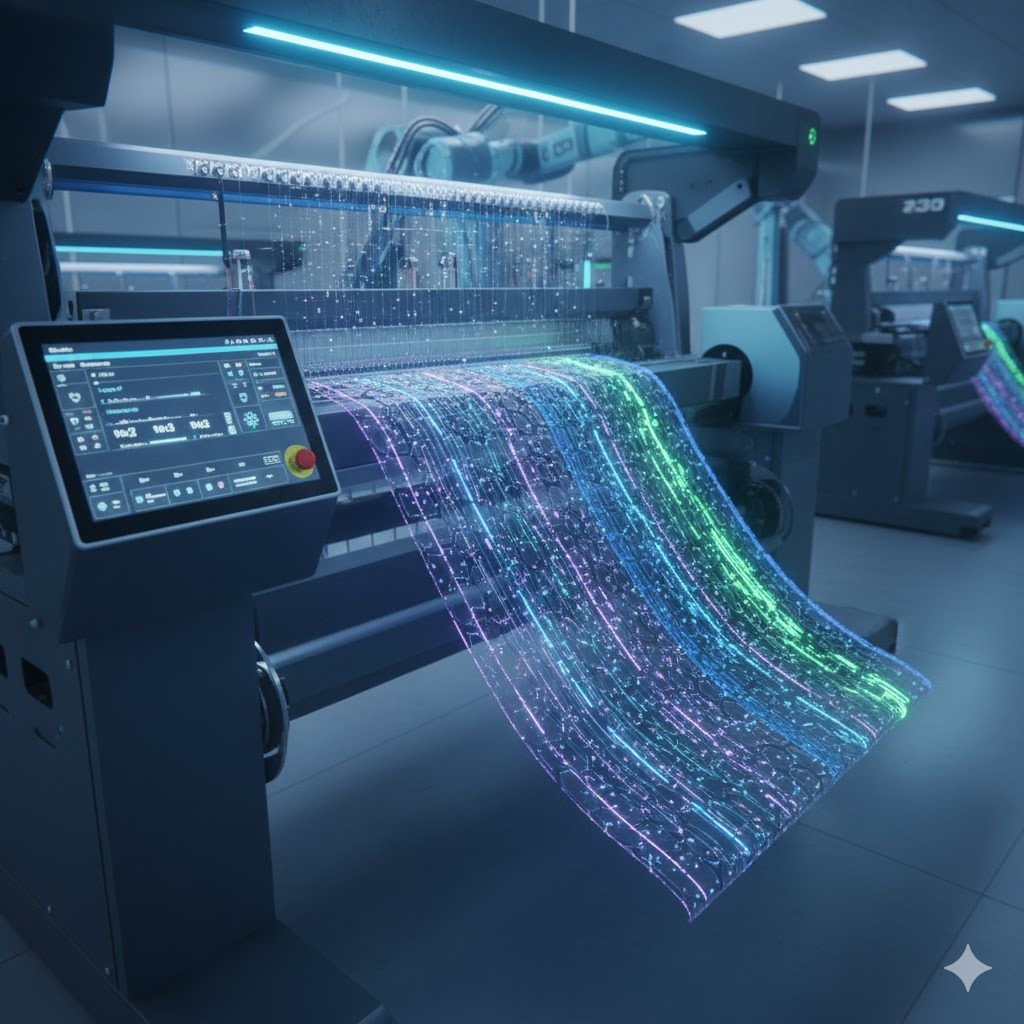

Stimulus investasi pada peralatan produksi juga perlu ditingkatkan hingga 80-100% untuk mendukung efisiensi dan modernisasi. Selain itu, insentif pajak dan bantuan upah tenaga kerja dapat membantu industri tetap bertahan.

Sinergi Antar Kementerian

Kebangkitan industri TPT membutuhkan sinergi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, dan Kementerian Perdagangan. Kolaborasi ini harus difokuskan pada penyusunan kebijakan yang komprehensif untuk melindungi produsen lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperbaiki selera sosial yang telah terdistorsi.

Industri tekstil Indonesia masih memiliki potensi besar untuk bangkit. Dengan langkah-langkah yang tepat, krisis ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kembali sektor ini dan mengembalikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.